- Details

- Written by: FESORMEX

- Category: Artículos Enero - Abril

- Read Time: 24 mins

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA DE ENERO DEL 2015 A ENERO 2020

AUTOR

Dra. Carolina Carrillo Hernández

Cirujana Oncóloga de Cabeza y Cuello. Instituto Jalisciense de Cancerología

Dr. Juan José Soto Ávila

Cirujano Oncólogo. Instituto Jalisciense de Cancerología

CO AUTOR

Dr. Enrique Gerardo Ortiz Hernández

Otorrinolaringólogo. Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Dr. José Alfonso Cruz Ramos

Anatomopatólogo. Instituto Jalisciense de Cancerología

Dr. Carlos M. Radillo Martínez Sandoval

Otorrinolaringólogo. Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca

Instituto Jalisciense de Cancerología

Dirección: Coronel Calderón 715, El Retiro, 44280 Guadalajara Jal

Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Dirección: Hospital No. 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jalisco

RESUMEN

El cáncer de laringe representa el 42% de las neoplasias malignas de las vías aerodigestivas superiores, pero solo el 1% de todos los tumores malignos; involucra a algunas de las funciones humanas más básicas, como respirar, comer, comunicación verbal e interacción social, por lo que evaluar la función y calidad de vida (CDV) de los pacientes se ha vuelto indispensable para determinar la efectividad global de los enfoques de tratamiento y proporcionar una justificación en relación con la toxicidad asociada.

Objetivo General: Evaluar la calidad de vida de los pacientes laringectomizados en el Instituto Jalisciense de Cancerología.

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, mediante una búsqueda computarizada y en física de los pacientes sometidos a laringectomia total, del periodo comprendido de enero del 2015 a enero del 2020, en el Instituto Jalisciense de Cancerología.

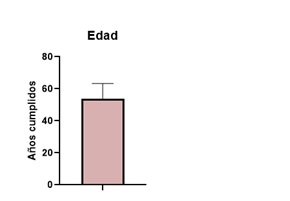

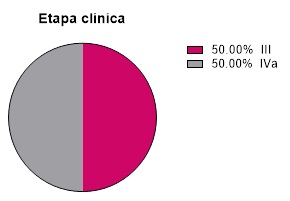

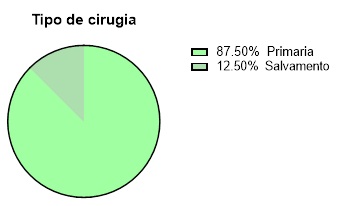

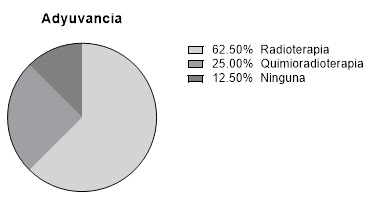

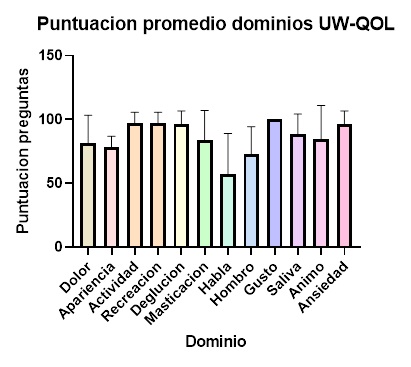

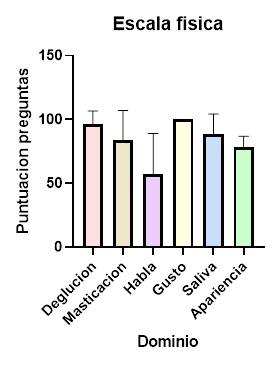

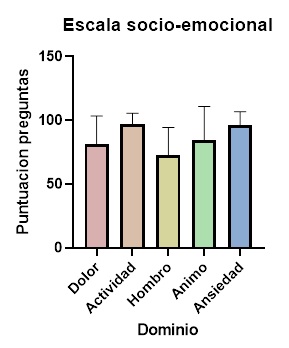

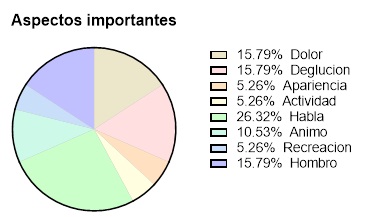

Resultados y conclusiones: La población incluida en el estudio, fue compuesta en su mayoría por hombres de bajo nivel educativo con etapa clínica avanzada. En el momento de la entrevista la mayoría de los pacientes presentaban emisión de voz. Hubo una mejoría significativa en la calidad de vida después del tratamiento y la mayoría de los pacientes considero la calidad de vida en el momento de la entrevista de excelente a muy buena.

ABSTRACT

Laryngeal cancer represents 42% of upper aerodigestive cancers. Only 1% of cancers affects any of the most basic human functions, such as breathing, eating, verbal communication, and social interaction. Laryngeal cancer affects all of them, thus, assessing patient’s function and Quality of Life (QoL) has become essential to evaluate the global effectivity of the treatment modalities, and to justify the associated toxicity.

General objective: to evaluate the QoL of post-laringectomy patients in the Instituto Jaliscience de Cancerología.

Material and Methods: This is a descriptive, retrospective, observational study. Post-laryngectomy patients’ charts were reviewd. Patients operated from January 2015 to January 2020 in the Instituto Jaliscience de Cancerología were included. Results and conclusions: The studied population was mainly composed by poorly educated men with advanced cáncer. At the time of the physical exam most patients had voice. There was a significative improvement in the QoL after the treatment, and most patients considered their QoL at the momento of the physical exam to be from very good to excellent.

INTRODUCCION

El cáncer de laringe representa el 42% de las neoplasias malignas de las vías aerodigestivas superiores, pero solo el 1% de la totalidad de las neoplasias (1). Es más frecuente entre los 50 y 70 años, pero se observa cada vez más en edades tempranas. Predomina en hombre en una relación 4:1(2), se ha visto un incremento en esta patología en las mujeres en los últimos años, probablemente asociado al mayor consumo de tabaco y alcohol en ese género (3,4).

El cáncer de laringe se suele diagnosticar en estadios avanzados y produce gran impacto sobre la calidad de vida, con una tasa de sobrevida a 5 años que no supera el 50%-60% (5).

Es la segunda causa de muerte en otorrinolaringología y el tercer cáncer más frecuente de cabeza y cuello con 21%, correspondiendo al 2% de todos los cánceres (6–8).

La evolución natural está determinada por su localización y su tendencia a diseminarse a los ganglios linfáticos regionales. Las lesiones glóticas tienen poca tendencia a la diseminación linfática y producen clínica (disfonía) precozmente, lo que hace que se diagnostiquen en estadios iniciales. Esto determina un mejor pronóstico. Sin embargo, las lesiones supraglóticas tienen una alta tendencia a la diseminación temprana a través del sistema linfático. No producen síntomas llamativos en estadios iniciales y es por ello que se diagnostican generalmente en estadios avanzados (el motivo de consulta puede ser un tumor cervical o disnea y disfagia por obstrucción), lo que conlleva un peor pronóstico.

Esto determina que un porcentaje importante de los pacientes atendidos en nuestro medio se diagnostiquen en etapas clínicas avanzadas por lo que son sometidos a tratamientos radicales quirúrgico con necesidad de adyuvancia.

La rehabilitación del habla en los pacientes laringectomizados, es generalmente en lo primero que pensamos al hablar de rehabilitación funcional en cirugía oncológica de laringe. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que influyen en la calidad de vida de los pacientes y que debemos conocer para prevenirlo y tratarlo (9).

Destacando el dolor, alteración en el olfato y gusto, en 2/3 de los pacientes con laringectomía, estas funciones se ven alteradas. La radioterapia también juega un papel en alterar estos sentidos (10), así como la producción de saliva. En cuanto a la deglución la cirugía sobre la supraglotis altera la anatomía y la sensibilidad de este órgano, produciéndose frecuentemente aspiraciones y disfagia por alteración de la fase faríngea de la deglución sin olvidar que la radioterapia y la quimioterapia alteran también la deglución (11,12). Disfuncionalidad del hombro secundario a la disección cervical (13,14).

Problemas psicosociales: los pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello, tienen una mayor presión social que se traduce en una mayor incidencia de depresión y suicidio. Las preocupaciones inmediatas son el temor a lo desconocido y la inquietud ante los efectos físicos, sociales y funcionales del tratamiento contra el cáncer. A largo plazo, pasan a un primer plano la situación laboral, el estado funcional, los aspectos de la comunicación, la sexualidad y la imagen de uno mismo (15,16).

La rehabilitación vocal, el aprendizaje del uso de fístulas fonatorias, erigmofonía o demás técnicas, debe considerarse parte del tratamiento de los paciente (17–19). Hay varias opciones después de una laringectomía total, siendo la prótesis de voz traqueoesofágica (TEP) que utiliza aire inhalado durante la respiración o usar la faringe reconstruida como nueva fuente de sonido (segmento faringoesofágico [PE]) el gold standard (20–25).

La calidad de vida relacionada con la salud no se puede medir con parámetros objetivos y, por lo general, se evalúa mediante la aplicación de encuestas siendo el creado por la Universidad de Washington Cuestionario de vida (UW-QOL) uno de los más utilizados (26–28).

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, descriptivo, observacional. Siendo el universo de trabajo pacientes con cáncer de laringe cuyo tratamiento primario o para enfermedad recurrente o persistente incluya laringectomía total con o sin tratamiento adyuvante y con seguimiento apropiado para valorar calidad de vida posterior a la cirugía. Muestra a conveniencia. Todos los casos del periodo de enero del 2015 a enero del 2020.

DISCUSION

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

- Secretaria de Salud. Compendio del Registro Histopatológico de las Neoplasias en México. Mortalidad y Morbilidad. Dirección General de Epidemiología.; 2003.

- Jemal A, Siegel S, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun M. Cancer statistics 2009. CA Cancer J Clin. 2009;59:225-49.

- Contreras R, Niklitschek B, Paredes W, Maass JC. Cáncer laríngeo hipofaríngeo. Evaluación en el Hospital San Juan de Dios. Otorrinolaringol Cir Cab- Cuello. 2001;61:19-30.

- Béjar P M, Cevo J, Romero MI, Iñiguez S R. Mortalidad nacional en otorrinolaringología. Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2007;67(1).

- www.cancer.org. Laryngeal and hypopahryngeal cancers overview: Survival rates for laryngeal and hypopharygeal cancers by stage. American Cancer Society; 2016.

- Million R, Cassisi N, Clark J. Cancer of the head and neck. In: V.T. De Vita. Lippincott Co; 1989. 488-590 p.

- Torrente A M, Yeomans A L, Abud P M, Ojeda F JM. Distribución relativa de genotipos de virus papiloma humano en muestras de carcinoma escamoso de laringe. Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2009;69(2).

- Canis M, Ihler F, Martin A, Wolff HA, Matthias C, Steiner W. Results of 226 patients with T3 laryngeal carcinoma after treatment with transoral laser microsurgery: Laryngeal carcinoma after transoral laser microsurgery. Head Neck. 2014;36(5):652-9.

- Williamson J, Ingrams D, Jones H. Quality of life after treatment of laryngeal carcinoma: a single centre cross-sectional study. Ann R Coll Surg Engl. 2011;93(8):591-5.

- Eadie TL, Bowker BC. Coping and Quality of Life after Total Laryngectomy. Otolaryngol Neck Surg. 2012;146(6):959-65.

- Cady J. Laryngectomy: Beyond Loss of Voice—Caring for the Patient as a Whole. Clin J Oncol Nurs. 2002;6(6):347-51.

- Teruya N, Sunagawa Y, Toyosato T, Yokota T. Association between Daily Life Difficulties and Acceptance of Disability in Cancer Survivors after Total Laryngectomy: a Cross-Sectional Survey. Asia-Pac J Oncol Nurs. 2019;6(2):170.

- Vilaseca I, Chen AY, Backscheider AG. Long-term quality of life after total laryngectomy. Head Neck. 2006;28(4):313-20.

- Noonan BJ, Hegarty J. The Impact of Total Laryngectomy: The Patient’s Perspective. Oncol Nurs Forum. 2010;37(3):293-301.

- Oozeer NB, Owen S, Perez BZ, Jones G, Welch AR, Paleri V. Functional status after total laryngectomy: cross-sectional survey of 79 laryngectomees using the Performance Status Scale for Head and Neck Cancer. J Laryngol Otol. 2010;124(4):412-6.

- Major MS, Bumpous JM, Flynn MB, Schill K. Quality of Life After Treatment for Advanced Laryngeal and Hypopharyngeal Cancer: The Laryngoscope. 2001;111(8):1379-82.

- Krishnan S, Maclean J. Practice of laryngectomy rehabilitation interventions: a perspective from Australia. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;1.

- Van der Molen L, Kornman AF, Latenstein MN, van den Brekel MWM, Hilgers FJM. Practice of laryngectomy rehabilitation interventions: a perspective from Europe/the Netherlands. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;21(3):230-8.

- Krishnamurthy A, Khwajamohiuddin S. Analysis of Factors Affecting the Longevity of Voice Prosthesis Following Total Laryngectomy with a Review of Literature. Indian J Surg Oncol. 2018;9(1):39-45.

- Timmermans AJ, Krap M, Hilgers FJ, van den Brekel MW. Speech rehabilitation following a total laryngectomy. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2012;119:357-61.

- Polat B, Orhan KS, Kesimli MC, Gorgulu Y, Ulusan M, Deger K. The effects of indwelling voice prosthesis on the quality of life, depressive symptoms, and self-esteem in patients with total laryngectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(11):3431-7.

- Attieh AY, Searl J, Shahaltough NH, Wreikat MM, Lundy DS. Voice restoration following total laryngectomy by tracheoesophageal prosthesis: Effect on patients’ quality of life and voice handicap in Jordan. Health Qual Life Outcomes. 2008;6(1):26.

- Deore N, Palav R, Kazi R, Shah R, Jagade M, Kapila M. A brief review of voice restoration following total laryngectomy. Indian J Cancer [Internet]. 2011;48(1):99.

- Moukarbel RV, Doyle PC, Yoo JH, Franklin JH, Day AMB, Fung K. Voice-related quality of life (V-RQOL) outcomes in laryngectomees. Head Neck. 2011;33(1):31-6.

- Tiple C, Drugan T, Dinescu F, Mureşan R, Chirilă M, Cosgarea M. The impact of vocal rehabilitation on quality of life and voice handicap in patients with total laryngectomy. J Res Med Sci. 2016;21(1):127.

- Hassan SJ, Weymuller EA. Assessment of quality of life in head and neck cancer patients. Head Neck.1993;15(6):485-96.

- Weymuller, Jr EA, Alsarraf R, Yueh B, Deleyiannis FW-B, Coltrera MD. Analysis of the Performance Characteristics of the University of Washington Quality of Life Instrument and Its Modification (UW-QOL-R). Arch Otolaryngol Neck Surg. 2001;127(5):489.

- Rogers SN, Gwanne S, Lowe D, Humphris G, Yueh B, Weymuller EA. The addition of mood and anxiety domains to the University of Washington quality of life scale. Head Neck. 2002;24(6):521-9.

- Silveira AP, Gonçalves J, Sequeira T, Ribeiro C, Lopes C, Monteiro E, et al. Patient reported outcomes in head and neck cancer: selecting instruments for quality of life integration in clinical protocols. Head Neck Oncol. 2010

- Vartanian JG, Carvalho AL, Yueh B, Furia CLB, Toyota J, McDowell JA, et al. Brazilian–Portuguese validation of the University of Washington Quality of Life Questionnaire for patients with head and neck cancer. Head Neck. 2006;28(12):1115-21.

- Metcalfe CW, Lowe D, Rogers SN. What patients consider important: Temporal variations by early and late stage oral, oropharyngeal and laryngeal subsites. J Cranio-Maxillofac Surg. 2014;42(5):641-7.

- Silveira AP, Gonçalves J, Sequeira T, Ribeiro C, Lopes C, Monteiro E, et al. Geriatric oncology: comparing health related quality of life in head and neck cancer patients. Head Neck Oncol. 2011;3:3.

- Balm AJM, van den Brekel MWM, Tan IB, Hilgers FJM. The indwelling voice prosthesis for speech rehabilitation after total laryngectomy: a safe approach. Otolaryngol Pol. 2011;65(6):402-9.

- Gonçalves JJ, Rocha ÁM. A decision support system for quality of life in head and neck oncology patients. Head Neck Oncol. 2012;4:3.

- Lang H, France E, Williams B, Humphris G, Wells M. The psychological experience of living with head and neck cancer: a systematic review and meta-synthesis: Review and meta-synthesis of the experience of head and neck cancer. Psychooncology. 2013;22(12):2648-63.

- Details

- Written by: FESORMEX

- Category: Artículos Enero - Abril

- Read Time: 16 mins

Resumen

Caso clínico

Resultados

Conclusión

Palabras Clave

Abstract

INTRODUCCIÓN:

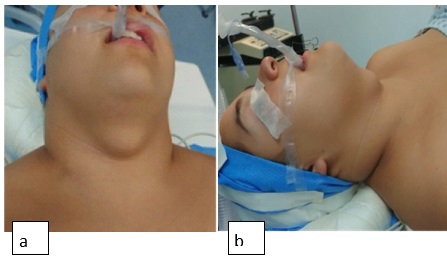

REPORTE DE CASO:

DISCUSIÓN:

CONCLUSIÓN:

Bibliografía:

- Khaja S, Lambert and E, Manaligod. J. Congenital Neck Mass. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2016;142(9):907.

- Alimehmeti M. Cystic benign teratoma of the neck in adult. World Journal of Clinical Cases. 2013;1(6):202.

- Lv Z, Bai X, Sheng Q, Liu J, Wu Y. A case report of a giant mature teratoma of the thyroid gland in a young girl. Medicine (Baltimore). 2019;98(9):14703.

- Quintanilla-Dieck L, Penn E. Congenital Neck Masses. Clinics in Perinatology. 2018;45(4):769-785.

- Wolter N, Siegele B, Cunningham M. Cystic cervical teratoma: A diagnostic and management challenge. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2017;95:97-100.

- Moreddu E, Pereira J, Vaz R, Lena G, Triglia J, Nicollas R. Combined endonasal and neurosurgical resection of a congenital teratoma with pharyngeal, intracranial and orbital extension: Case report, surgical technique and review of the literature. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2015;79(12):1991-1994.

- Brodsky J, Irace A, Didas A, Watters K, Estroff J, Barnewolt C et al. Teratoma of the neonatal head and neck: A 41-year experience. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2017;97:66-71.

- Gregory E. Punch Jo,seph C. Sniezek, Bryan D. Berkey, and Gregor W. Petermann. Benign, Mature, Parapharyngeal Teratoma Presenting in an Adult. Radiol Case Rep. 2007; 2(4):46.

- Patel RV, McNamara V, Jackson P, Drake D. Cervical teratoma simulating thyroglossal cyst. BMJ Case Rep.. 2013;13:1

- Ross J, Manteghi A, Rethy K, Ding J, Chennupati S. Thyroglossal duct cyst surgery: A ten-year single institution experience. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2017;101:132-136.

- Rayess H, Monk I, Svider P, Gupta A, Raza S, Lin H. Thyroglossal Duct Cyst Carcinoma: A Systematic Review of Clinical Features and Outcomes. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2017;156(5):794-802.

- Suhail Amin Patigaroo, Nisar Hussain Dar, Aleena Shafi Jallu and Rauf Ahmad. Thyroglossal Duct Cyst. Ear, Nose & Throat Journal. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 69(1):102–107.

-

Righini C, Hitter A, Reyt E, Atallah I. Thyroglossal duct surgery. Sistrunk procedure. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. 2016;133(2):133-136.

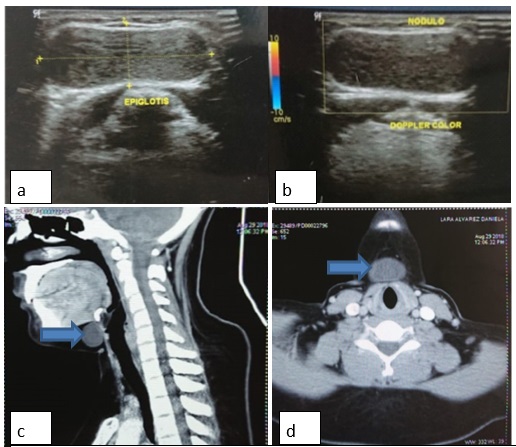

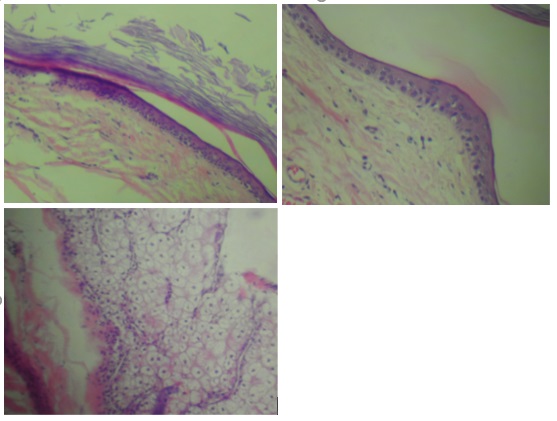

Imagenes

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CASO

DISCUSIÓN

|

Tabla 1. Criterios de Bent y Kuhn [6]

|

|

|

Criterios mayores |

Criterios menores |

|

Hipersensibilidad tipo I (medición de IgE, pruebas cutáneas o historia clínica) |

Enfermedad unilateral |

|

Pólipos nasales |

Asma

|

|

Radiología característica (hallazgos tomográficos) |

Erosión ósea o expansión en la tomografía |

|

Presencia de mucina eosinofílica sin invasión |

Cultivos fúngicos |

|

Tinción fúngica positiva |

Eosinofilia |

|

|

Cristales de Charcot-Leyden en mucina |

CONCLUSIONES

IMÁGENES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bent, J.P.; Kuhn, F.A. Diagnosis of allergic fungal sinusitis. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1994, 111, 580–588.

- Kumar Singh, A., Prashant, G., Fungal Rhinosinusitis: A Microbiological and histopathological Perspective. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017, 11, 10-12.

- Hora, J.F. Primary aspergillosis of the paranasal sinuses and associated areas. Laryngoscope 1965, 75, 768–773.

- Mhurchu, E. N., Ospina, J., Janjua, A. S.: Fungal Rhinosinusitis: A Radiological Review With Intraoperative Correlation. Canadian Association of Radiologists Journal. 2017, 68, 178-186.

- Aribandi M, Mccoy VA, Bazan C.: Imaging features of invasive and noninvasive fungal sinusitis: a review. Radiographics. 27 (5): 1283-96. doi:10.1148/rg.275065189.

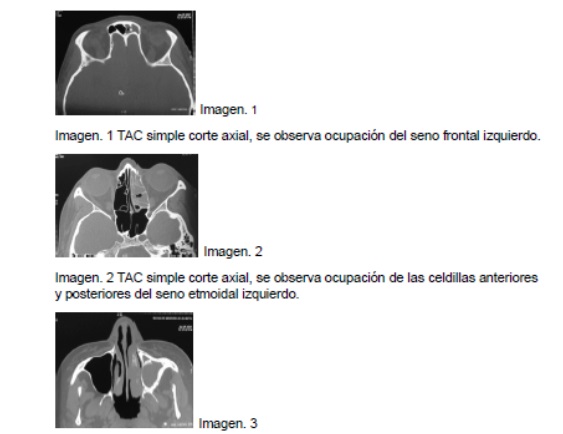

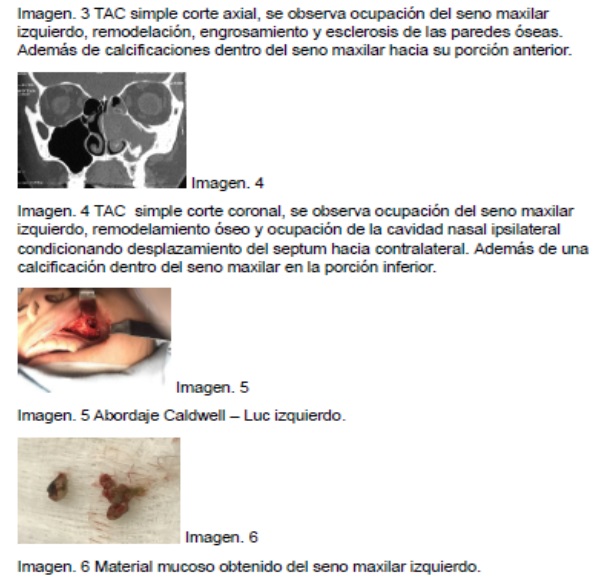

Imagenes

- Details

- Written by: FESORMEX

- Category: Artículos Enero - Abril

- Read Time: 9 mins

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL CASO

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO EMPLEADO

ANÁLISIS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

IMAGENES

RESUMEN:

ABSTRACT:

INTRODUCCIÓN:

DESCRIPCION DEL CASO:

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: